2025.09.10

どんなモン④

-54-

本日もあけました!

ついに最終回です。3回にわたり、主に社会の情報爆発による大量の「情報摂取」の下で生きるこどもたちの実態をできるだけ具体的な数字とともに見てきました。

それを踏まえた上で(序章にはじまり、ようやく5回目で…)、言いたかったことがあります。

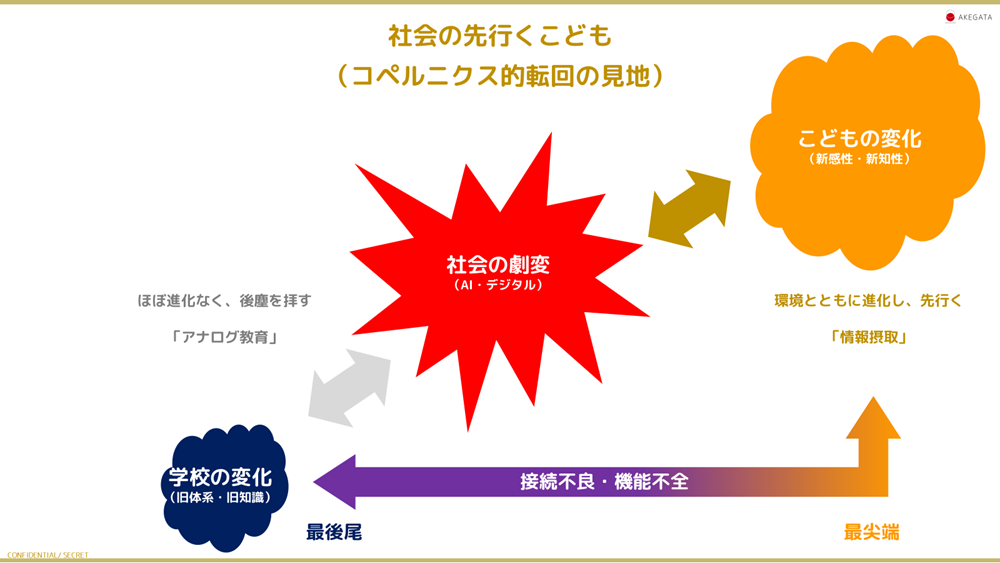

80年近く前から連綿と続く義務教育は、未だアナログに固執し、激変する社会の後塵を拝し、「旧体系・旧知性」という”最後尾”に位置している。片や生まれた時から当たり前の環境として、膨大な情報のシャワーを日々浴びながら生きるこどもたちは、「新知性・新感性」を備える存在になっているのではないかと私は想像しています。もっと言えば、社会の先を行く”最尖端”に位置しているとさえ捉えられると思っています。なぜなら、今時のこどもたちは、赤ちゃんの頃からデジタル環境に身を置き育つ中、だれに教わるでもなく、自然とモニターやスクリーンをスワイプすることを覚えて使いこなす”シン・人類”だからです。子を持つ親ならきっと実感としてあるでしょう。実際、小さな子が街中でタッチスクリーン仕様でないモニターを前に、それとは知らずにスワイプして、「あれ、これ動かない」という姿を目撃することがあります。それはまさに、社会は進化を重ねる途上にあるときに、こどもたちの感覚はすでに「その先」を行ってしまっていて、まだそこまで世の中全体での普及・浸透が追いついていないという逆転現象が生まれてしまっているのです。

私はこれを「コペルニクス的転回」のような感覚で捉えています。つまり、「こども→教育→社会」ではなく、「教育→社会→こども」と順番がもう完全に入れ違ってしまっている。先を行くこどもに追いつこうとする社会。言い換えれば、こども(進化するあたらしい人類)にまなぶ社会。

と、ここで図式の不備に気づきます。この順番・関係性における「学校」はまったく成立していません。社会よりも先の”最尖端”を行くこどもたちと、何周回遅れかわからないほど水をあけられた”最後尾”の義務教育では、接続不良どころか機能不全に陥っていて当然です。

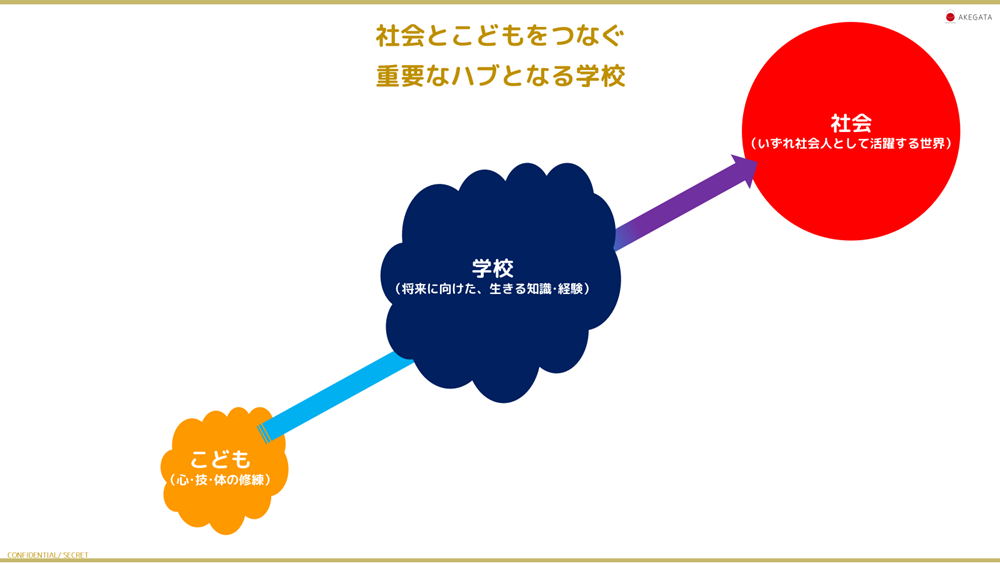

▼本来あるべき姿

▼実際の関係性(特に近年)

もしこれが現実だとすれば、もはや学校になんの意味があるのか?

教育の在り方は、こういう目で持って見たときに、はじめて本当の意味で「だれのために」「なんのために」「どうあるべきか」に向き合い、常に社会とこどもの先を行く、最もイノベーティブな存在足り得るようになるのではないでしょうか?

万能だけれどもおっちょこちょいな「ドラえもん」が、一見ひ弱な「のび太」の成長に手を差し延べて助けている姿は、如何にも「AI」とともに育つ「こどもたち」のあしたを映し出しているように見えます。「ドラえもん」同様、決して完璧ではなく間違いも犯す「AI」も、豊かな感性をはじめとした「はかり知れない力を持つこども」の良きパートナーとして持ちつ持たれつ、相互に補完し合いながら、ニコイチの関係性で高め合っていくのではないでしょうか?

今の義務教育の大半は、依然として「ドラえもん=デジタル」を排除し、遠ざけようとしていますが、そんなことをすればするほど、こどもたちは裏でこっそり「ドラえもん」に会い、むしろその関係を強固にする後押しをすることになると思います。そうなれば、社会とこどもだけが接着し、学校の入る余地はどこにもなくなってしまうでしょう。

「VUCAの時代」「答えのない時代」と言われる世の中は、おとなだってどこに進めば良いのか悩み迷うことでしょう。だからこそ、こどもたちと一緒に将来に向かって、どんな門を開けていけば良いのか、社会全体で真剣に考え、取り組んでいくことが必要だと思うのです。

ご一読いただきまして、ありがとうございました

それではみなさま、よいあけがたを!